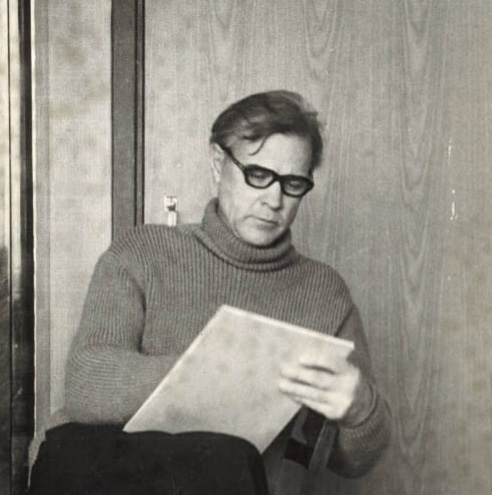

ЛИВИЙ ЩИПАЧЁВ

(1926-2001)

21 января 2021 года - 20 лет со дня смерти Ливия Степановича Щипачёва.

4 августа 2021 года исполняется 95 лет со дня рождения Л.С. Щипачёва

В мае 2018г. впервые в Богдановиче были представлены все живописные полотна московского художника Ливия Щипачёва из собрания Литературного музея. Четыре работы получены в дар от Валентины Николаевны Щипачёвой и её внучки Елены Козловой. Четыре работы от семьи Ливия Степановича и его дочери Марии. Ностальгическое полотно «Орфей из Щипачей» Ливий Степанович послал в музей в 1999, в год 100-летия своего отца, поэта Степана Щипачёва. Две работы художника «Последняя переправа» и «Тридцать сребреников» поступили в музей в 2018 году.

Я видела Ливия Степановича всего один раз, это произошла в его мастерской 1 сентября 1990 года. Нас, гостей с Урала, привела туда Валентина Николаевна Щипачёва, вдова поэта. С моей младшей дочерью Ксенией мы стали свидетелями их сердечной встречи.

- Как ты похож на отца! - у Валентины Николаевны выступили слёзы на глазах. Она прижалась к нему, а Ливий Степанович бережно её обнял. Я смотрела на них, и перед моими глазами вдруг предстал Степан Щипачёв.

Так случилось, что я никогда не видела поэта в жизни. Но с первых страниц повести «Берёзовый сок», с поэтических строк, прочитанных впервые с особым волнением на его родине в Щипачах, я с глубоким пристрастием вглядывалась во все мне доступные тогда фотографии поэта. И здесь, в мастерской художника, я увидела Степана Щипачёва в его сыне. Ливию Степановичу тогда уже исполнилось 64 года.

Те, кто встречался с поэтом и его сыном, художником, замечали, чем старше становился Ливий, тем больше проявлялась его схожесть с отцом, и не только внешняя, но и внутренняя. Высокий, седой, внимательный, доброжелательный.

У нас, гостей, не было неловкости, которая обычно сковывает в обществе именитых незнакомых людей.

Ливий Степанович готовился к выставке. Валентина Николаевна попросила показать работы. Он как будто ждал. Стал доставать свои холсты несуетливо, аккуратно переставляя их. Во всех движениях и жестах – культура, достоинство, благородство.

Говорил о своей любимой Тамани, которая вдохновила его на многие полотна. Увиденное тогда в мастерской Ливия Степановича долго будоражило память: я и сейчас вижу его элегические картины, исполненные любованием и благодарностью великому благу - жить на земле.

Ливий Степанович Щипачёв, член Союза художников СССР, после художественной школы для особо одарённых детей окончил институт имени Сурикова по классу живописи. В 1953 году репродукция с дипломной работы «Сын» была растиражирована открыткой (35 тысяч экземпляров).

С 1956 года его работы регулярно выставлялись на различных выставках в России и за рубежом, репродукции с них печатались в журналах (многие работы можно было увидеть в журнале «Огонёк»).

Традиционность живописносной манеры, плотность мазка, тщательность изображения не исчерпывают содержания его картин, в которых он стремился к образному, а порой и планетарному звучанию. Полотна Ливия Степановича глубоко лиричны. Это, может быть, передалось от отца. При внешней простоте и непосредственности они содержат глубокий психологический и философский подтекст.

Большое место в творчестве художника занимает портрет. С какой любовью и проникновенностью написан портрет отца! В нём чувствуется живое движение мысли, то высокое напряжение, когда рождается Поэзия!

На протяжении многих лет Ливий Щипачёв обращался к образу Михаила Лермонтова. Композиции «Лермонтов на Кавказе», «Тамань», портреты поэта находятся в настоящее время в музеях Пятигорска, Тарханов, Тамани.

Тема космоса, мироздания тоже волновала художника. В филиале Томского областного художественного музея хранится полотно Ливия Щипачёва «Вас ждут миры», написанная в 1968 году. Его работы находятся в коллекциях разных музеев и галерей России и за рубежом, а у наших соседей, в Тюмени, хранится картина «Жена приехала».

В последние годы жизни художника всё больше увлекала библейская тема, в его произведениях чувствуется стремление выразить вечные философские вопросы бытия, творчества, личности художника, Творца. Его диптих «Христос» и «Тридцать сребреников» построены на контрастах света и тени, солнца и тьмы.

Наступают времена и наследие художника Ливия Щипачёва обретает новую актуальность. Виртуальная выставка «Миры Ливия Щипачева» в конце 2020 г. прошла в Подмосковье.

Ливий Степанович был интересным собеседником с разнообразными увлечениями: интересовался античной нумизматикой, археологией, писал новеллы.

В 1939 году в возрасте 13 лет он был утверждён киностудией «Союздетфильм» на главную роль в фильме «Тимур и его команда» (режиссёр – Александр Разумный). Показ легендарного фильма начался 31 декабря 1940 года.

В годы Великой Отечественной войны работал на съёмках фильма «Клятва Тимура» (режиссер Лев Кулешов). Несмотря на громкую славу исполнителя роли Тимура, в дальнейшем Ливий актёрской деятельностью не занимался.

Антонина Хлыстикова.