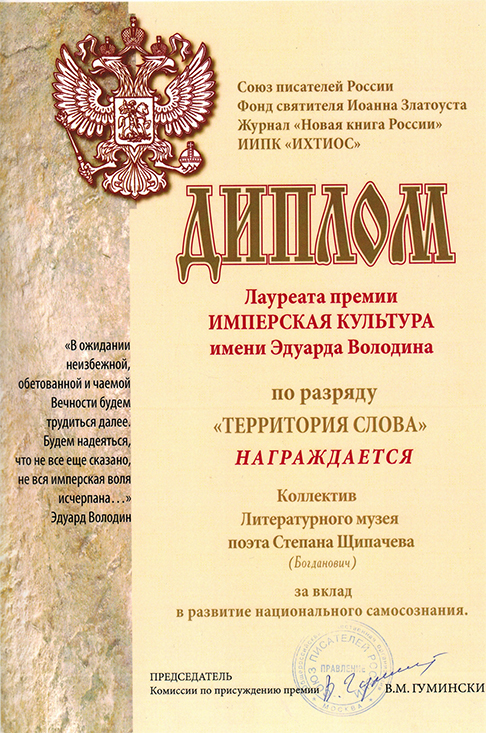

Название улицы именем поэта Степана Щипачёва: история и значение

Тухта Иван Викторович

МАУК "ЦСКС" ГО Богданович Литературный музей Степана Щипачёва

Хранитель музейных предметов

Аннотация:

Статья рассматривает историю и значение названия улицы, названной в честь известного поэта Степана Щипачёва. В первой части статьи представлена краткая биография поэта, его заслуги и достижения, а также значимость его творчества. Во второй части статьи рассматривается процесс принятия решения о названии улицы в городе Донецке и его отражение вековой памяти в уличных названиях. Третья часть статьи посвящена названию улицы в селе Волковском, в которой представлена информация о выборе данного имени и его значение для укрепления культурных связей. В заключении подчеркивается важность увековечивания памяти знаменитых личностей через названия улиц, которые являются культурно-историческим ресурсом.

Abstract:

The article examines the history and meaning of the name of the street named after the famous poet Stepan Shchipachev. The first part of the article presents a brief biography of the poet, his merits and achievements, as well as the significance of his work. The second part of the article examines the decision-making process on the name of a street in the city of Donetsk and its reflection of age-old memory in street names. The third part of the article is devoted to the name of a street in the village of Volkovsky, which provides information about the choice of this name and its importance for strengthening cultural ties. In conclusion, the importance of perpetuating the memory of famous personalities through street names, which are a cultural and historical resource, is emphasized.

Ключевые слова:

Степан Щипачёв; поэт; названия улиц; национальная идентичность; значение названия; история; культурно-исторический ресурс

Keywords:

Stepan Shchipachev; poet; street names; national identity; meaning of the name; history; cultural and historical resource