Презентация только что напечатанного свежего номера альманаха «Врата Сибири» прошла в музее Степана Щипачёва в г. Богданович Свердловской области.

Открывая встречу тюменских писателей с читателями Богдановича, заведующий кафедрой русской литературы ХХ века, доктор филологических наук, профессор Уральского госуниверситета Леонид Быков представил гостей, которых хорошо знает на протяжении многих лет. Бурными аплодисментами встретили участники встречи автора 50 книг и пятисот документальных фильмов Анатолия Омельчука и прозаика, редактора альманаха «Врата Сибири» Леонида Иванова, произведения которых вошли в представленный читателям номер.

Леонид Иванов рассказал об издании, которое почти четверть века назад основал и полтора десятка лет был его главным редактором известный писатель Анатолий Васильев. Этот альманах в настоящее время входит в число самых авторитетных литературных изданий страны, первым из региональных журналов России через обменные блоки сумел выйти на зарубежного читателя.

Анатолий Омельчук поведал о своей творческой биографии, которая неразрывно связана с его любовью к Северу и Сибири, её истории и людям.

Узнали собравшиеся о писательском проекте этого дуэта на Первом интернет-телевидении «Уроки родиноведения с Анатолием Омельчуком», а также об авторской передаче Леонида Иванова «Литературные встречи», в которой приняло участие уже полторы сотни прозаиков, поэтов и литературных критиков из разных регионов России.

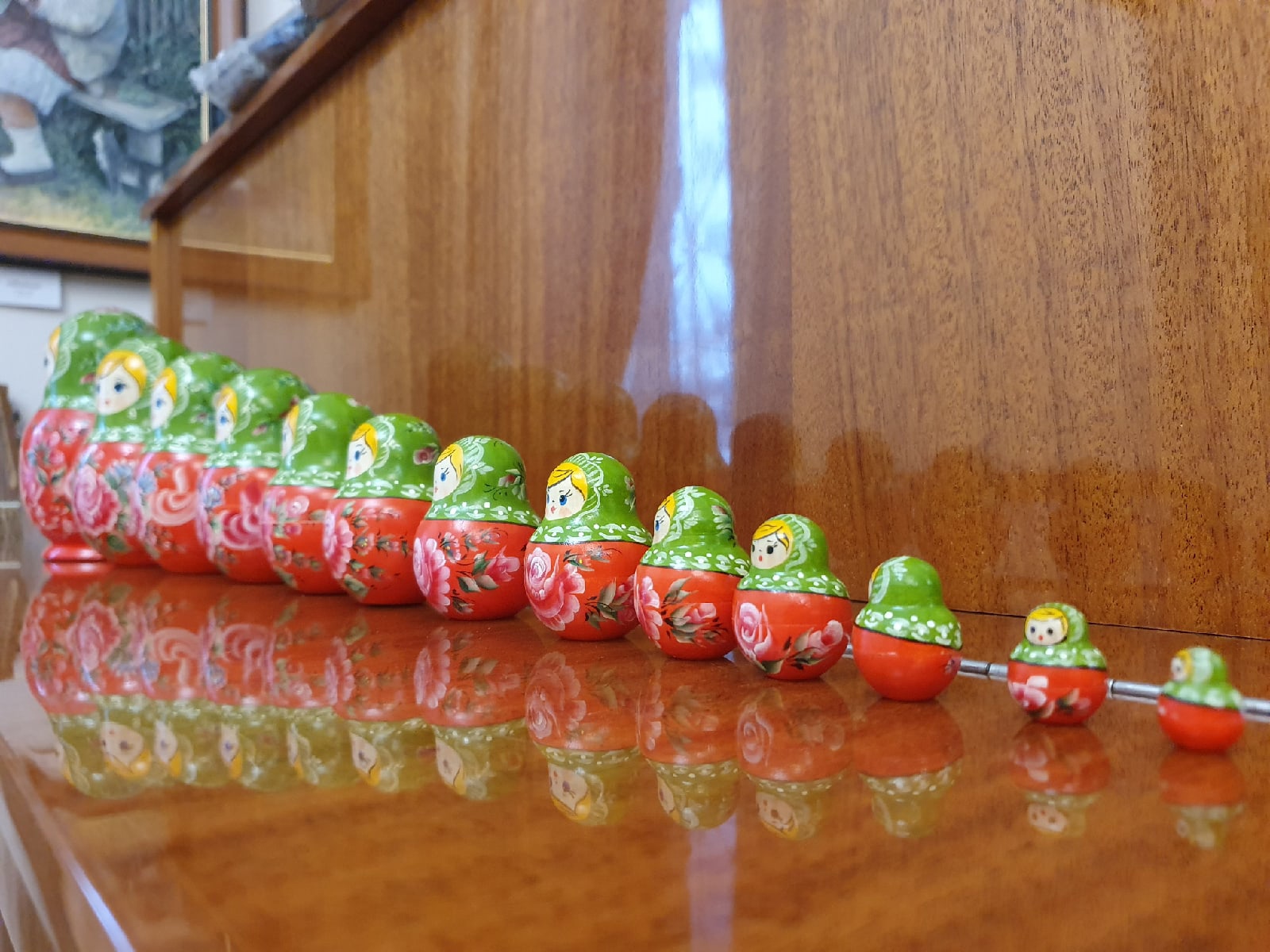

Гостям было задано множество вопросов об их личном творчестве и современной литературе. А после встречи сотрудники музея провели для приезжих писателей увлекательную экскурсию по музею, живописно рассказав о своём земляке, замечательном лирическом поэте Степане Щипачёве, чья родная деревня Щипачи, к сожалению, не сохранилась.

Иван Ильин

По материалам сайта Ассоциации писателей Урала https://aspur.ru/almanah-predstavili-sosedyam/